Il recente caso della famiglia neo-rurale che vive in un bosco in Abruzzo – le cui scelte di vita hanno provocato l’intervento del competente tribunale dei minori a tutela dei tre bambini del nucleo familiare – riporta all’attenzione l’abitare off-grid, ovvero senza alcun allacciamento alla griglia dei servizi a rete. Si tratta di un variegato movimento che, anche se con tradizioni ed aspetti diversi, sta attraversando gli Stati Uniti e l’Europa da ormai più di una decina d’anni.

Tra le molte le cose che diamo per scontate acqua corrente in ogni abitazione, fognature, elettricità, gas, rete teleofinica e ora connessione internet sono presenze ovvie in quell’ambiente urbano nel quale vive buona parte popolazione mondiale e che non sia defiinibile come slum. Tuttavia non è stato sempre così: i servizi a rete nelle città europee e dei paesi cosiddetti sviluppati hanno fatto la loro apparizione a partire dalla seconda metà dell’Ottocento ed hanno tra l’altro concretamente mostrato alle persone quali siano le conseguenze dell’urbanistica sulla vita quotidiana. A partire da quel periodo, da una parte le città sono state trasformate in superficie dai piani di risanamento e di espansione, spesso realizzati senza molto riguardo per la componente umana, e dall’altra gli interventi di trasformazione nel sottosuolo hanno modificato profondamente, e in meglio, la vita delle persone. Le ragioni fondamentali di questi cambiamenti operati nelle viscere della città erano igiene e sicurezza: le malattie endemiche ed epidemiche si combattono innanzitutto portando acqua pulita e smaltendo quella sporca, superando l’uso di torce, candele e altre fiamme libere con le reti per l’illuminazione di strade e poi abitazioni, evitando così il rischio di incendi. A queste premesse basilari, si è aggiunta poi la qualità della vita, che dalla diffusione delle reti urbane ha avuto solo da guadagnare: aprire un rubinetto o pigiare un pulsante è assai più comodo che portare l’acqua in secchi, o produrre la luce attraverso una fiamma. Ma c’è un altro aspetto, meno visibile ma non meno importante, che sostiene la possibilità di dare a tutti igiene e sicurezza, ed è la democrazia.

Quando si è deciso di far corrispondere all’insediamento di nuovi abitanti la remunerazione del costo che la collettività deve sostenere per portare dove essi abiteranno strade e servizi a rete, ovvero da quando sono stati previsti gli oneri di urbanizzazione, si è stabilito di collegare ai diritti di cittadinanza quelli di una condizione minima abitativa dignitosa, che garantisca appunto igiene e sicurezza. Gli oneri di urbanizzazione sono appunto quel contributo in denaro legato al rilascio della autorizzazione a costruire. Nessun costruttore vende, o nessun proprietario affitta, abitazioni senza allacciamento alle reti urbane, semplicemente perché non potrebbe definirle abitazioni. E perché lo siano servono il piano urbanistico ed il comune che realizza le urbanizzazioni. L’interesse privato di chi vende o affitta compensa quindi con una certa somma di danaro quello pubblico che garantisce gli standard minimi di abitabilità.

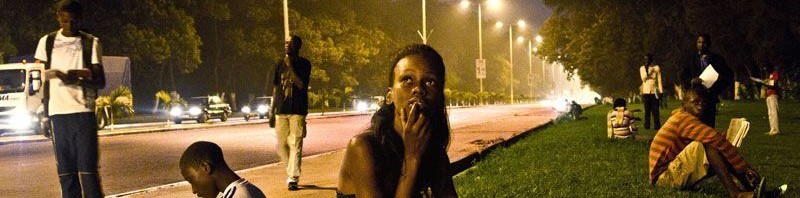

Nella mostra itinerante One day in Africa c’è una foto di Baudouin Mouanda che racconta un’altra storia. Ci dice che i ragazzi di Brazzaville la sera siedono sotto i lampioni dell’illuminazione pubblica per poter studiare. Lo fanno perché evidentemente la loro abitazione è priva di elettricità, un po’ per le carenze nella distribuzione, e anche forse perché abitano in uno dei tanti slum che costituiscono il grosso del processo di urbanizzazione che avviene senza pianificazione e senza reti urbane. E’ un processo che avanza senza che sia garantito a tutti un equo accesso alle risorse, alla convivenza civile e persino la democrazia, indipendentemente dai regimi al governo.

Malgrado sia sufficientemente chiaro a cosa servano le reti urbane, e mentre c’è una consistente parte della popolazione urbana mondiale che vive senza accesso ad acqua, fognature, ed energia, pare si stia diffondendo, nella parte di mondo economicamente sviluppata, un movimento di persone che sostiene la possibilità di abitare in modo indipendentemente dall’allacciamento alle reti tramite, Tiny House mobili, casette ecologiche ed autosufficienti, magari vecchi edifici rurali. Le ragioni in campo sono molteplici: dal costo eccessivo delle superfici edificabili urbane, alle limitazioni dello zoning dei piani urbanistici, alla difficoltà di trovare case ad un prezzo accessibile nelle città sempre più caratterizzate dalla gentrificazione. Le casette mobili e prefabbricate si possono collocare ovunque: nell’ambiente urbano ( aree residuali non urbanizzabili perché di dimensioni inadeguate, aree abbandonate, ecc.), oppure in quello naturale. Sono efficienti da un punto di vista termico, dotate di impianto fotovoltaico per la produzione di elettricità, predisposte per la raccolta dell’acqua piovana e l’uso di fonti energetiche alternative. L’unica cosa sulla quale, di solito, chi le propaganda glissa, è la gestione dei reflui a cui normalmente pensa la fognatura. Ma è assai probabile che ci sia a questo riguardo qualche metodo ispirato a quanto avveniva un tempo, quando camminare nelle strade delle città voleva dire sporcarsi, e non solo di fango.

Il principale aspetto su cui punta il movimento dell’abitare off-grid è però l’indipendenza dell’abitante. Indipendenza dal piano urbanistico e dai regolamenti edilizi, in buona sostanza, visto che sull’approvvigionamento di cibo la dipendenza dalle reti di produzione e consumo è una realtà anche per chi teorizza l’autosufficienza alimentare. Indipendenza quindi da quell’idea democratica di accesso alle risorse grazie agli apparecchi tecnologici individuali, che consentono di catturarle prima che siano incanalate nelle reti. L’accesso diretto e privato alle risorse naturali – acqua ed energia – indispensabili all’abitare, in questa visione dovrebbe sovvertire, alla lunga, la gerarchia delle reti sulla quale si basa il concetto di spazio urbanizzato. C’è però qualcosa che non va, evidentemente, in questa idea d’indipendenza e non ci vuole molto a capire di cosa si tratta. Basta guardare la foto di quei ragazzi africani e rendersi conto quanto dipendano dall’illuminazione pubblica per poter studiare durante le ore di buio.

Ciò che indirettamente propongono a quei ragazzi i sostenitori della indipendenza dalle reti urbane, in fin dei conti, è una specie di slum tecnologico: tante casette autosufficienti per quanto riguarda l’accesso alle risorse, inesistenti per quanto riguarda la pianificazione e il dimensionamento dei servizi, come scuole ed ospedali . Senza rendersi conto però che ciò che eventualmente funziona per il singolo non va necessariamente bene per la collettività. Anzi, in questo caso va malissimo, visto che si profila, sullo sfondo, lo scenario dello slum permanente, dove chi si dà più da fare riuscirà ad avere la casetta più efficiente, magari senza aver sperimentato per anni l’abitare una baracca fatta di materiali di recupero, il bere acqua sporca, defecre all’aperto, avere grandi difficoltà per conservare e cuocere il cibo, eccetera. Chi è uscito da questa condizione che non ha scelto potrà sperare in una bella casa allacciata alle reti, così come è prevista dalla pianificazione.

Se la casetta off-grid piace tanto a chi vuole a tutti costi abitare con tutti i benefici della città, come la rete internet e l’e-commerce grazie al quale ad esempio possono acquistare anche i pannelli solari per produrre energia, il risultato non può essere una specie di strisciante slum del terzo millennio in versione tecnologica ed efficiente, ovvero l’occupazione informale dello spazio urbano come alternativa alla pianificazione della città pur evidenti limiti. Se il problema è dare a tutti una casa dignitosa e l’accesso alle risorse da un secolo e mezzo c’è l’urbanistica, migliorabile rispetto alla sua consolidata tradizione novecentesca, ma pur sempre strumento sul quale si può esercitare il controllo democratico ed esercitare i diritti di cittadinanza. Ci hanno pensato i teorici dell’autosufficienza o è proprio questo l’aspetto a cui sono interessati? La cosa più probabile è che abbiano riflettuto poco o nulla su tutte le conseguenze del proprio agire, spinti da una pura reazione spontanea alle oggettive inefficienze di tanti servizi collettivi, a cui però risulta davvero inadeguata, per non dire pericolosa, la loro risposta.